BowLの歴史を紐解くインタビューシリーズ vol.1

2013年1月に荷川取佳樹さん(ニカさん)によって創業された株式会社BowLは、沖縄県浦添市に拠点を置く、県内初のうつ病特化型のリワーク(復職・再就職)専門機関です。

うつに陥った方のサポートだけではなく、そもそもうつにならない社会づくりをめざすBowLは、新しい働き方・組織の作り方・制度設計を自社自ら積極的に挑戦し、BowL独自の「セルフリーダーシップ経営」及び組織支援アプローチを開発してきました。

セルフリーダーシップ+リレーションシップ=チームシップ経営

2020年には、うつを発症させず、健康的に働ける組織づくりをポリネーション(他花受粉)していくことをめざし、一般社団法人ポリネを設立。ポリネでは、経営者・マネジメント層を起点に、人と組織がより健やかな状態へ変容していくための独自プログラムを提供されています。

第0回となった前回は、BowL及びポリネの創業メンバーであり、BowLの歴史を紐解く「つまびらきプロジェクト」を立ち上げられた徳里政亮さん(マッキー)にお話を伺いました。

第1回となる今回は、株式会社BowL代表取締役、一般社団法人ポリネ代表理事の荷川取佳樹さん(ニカさん)と、前回に引き続き徳里政亮さん(マッキー)のお二人にお時間をいただき、創業前後2012〜2014年あたりのBowLについて伺いました。

創業期のBowLとは?

―本日もよろしくお願いします。改めて、創業したばかりの株式会社BowLがどのような変遷を遂げてきたのかを教えてください。

徳里(以下、マッキー):

株式会社BowLは2013年1月23日に設立されました。

創業資金を沖縄銀行から借入を行うことで調達し、また、沖縄県に指定障害福祉サービス事業者としての申請を行っていました。うつ病の方の復職を支援する生活訓練(自立訓練)の事業所としての申請です。

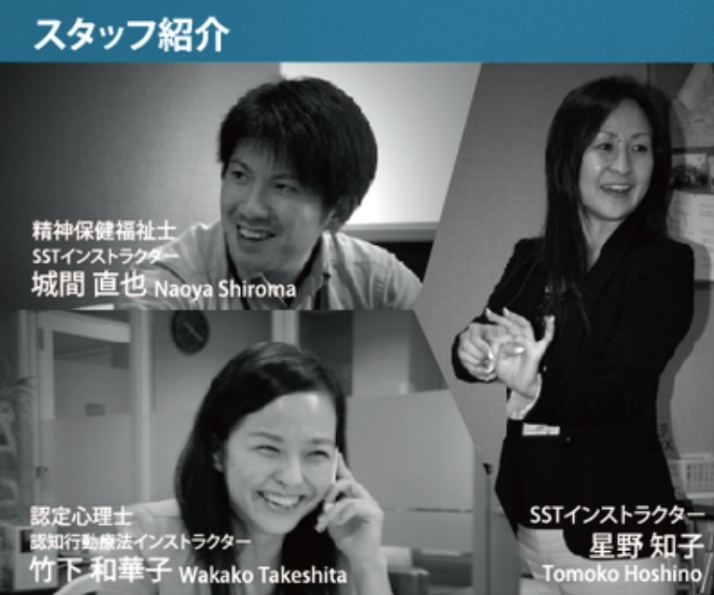

2013年5月1日のリワーク・ステーションBowL開所時には、ニカさん、僕、精神保健福祉士の資格を持ち、サービス管理責任者(サビ管)を担っていただく城間直也さん、星野知子さんの4名の社員体制でスタートしました。

(創業時の社員4名)

開所当初、研修生(BowLでは利用者のことを研修生と呼んでいます)は2名程度からのスタートで、7月にはキャッシュアウトしてしまうかも!?という状況でした。

そのため、2013年のBowLはまず経営を軌道に乗せ、成り立たせることにチャレンジしていました。

僕は当時、BowLの総務・経理の役割も担っていて、BowL創業時から月次決算も出すなどしていました。 その後、BowLは2013年11月には単月黒字化も実現できました。

当時の事業について振り返ってみると、うつ病になってしまった方の復職支援をめざして創業したのですが、実際、蓋を開けてみると無職状態の方や引きこもりになっている方が多く、再就職支援のニーズが顕在化していました。

そのため、2014年3月1日に沖縄県から正式に就労移行支援事業者としての認可も受け、再就職支援にも取り組んでいく体制を整えました。

会社の設立、事業所の開設まで

―創業前後を振り返ってみて、ニカさんはどういったことが思い出されますか?

荷川取(以下、ニカさん):

BowLを創業する以前、私は外資系生命保険会社に勤めていて、障害福祉の領域での経験がなかった。なので、株式会社アソシアにインターンとして参加し、朝から夜中まで働く中で支援について学んでいました。

BowL創業のきっかけとなったのは、私の親友がうつ病になってしまったことです。明るく社交的で仕事も優秀だった男が、ずーっと会社に行けず寝込んでいる日々が続き、職場復帰がとても無理な状態に陥ってしまっていた。それでも、彼は復職を望んでいました。

このことが、うつ病の方々の社会復帰、復職支援を行うBowLの起業に繋がりました。

ただ、当時は迷いもありました。

障害福祉の領域において、復職支援を行っているという事業者は当時少なく、「でも、それをやりたいんだよな」と思っていて。そんな時にある精神科医と出会いました。

その精神科医の話から産業保健分野と呼ばれる領域があることを初めて知り、ここから事業計画も進むようになりました。

毎晩のように事業計画を作り直しながら、2012年の12月にようやく納得のいく案が出来上がってきて、年明けには銀行へ行くことになりました。

この頃に考えていたことは3つ。

申請を無事に通すことができるのか?ということと、事業所を開設するためのお金の問題、そして、一緒に事業をやっていく人をいかにリクルートするか、でした。

事業所開設までに起こった事件

ニカさん:

まず、直前まで協力をお願いしていたサービス管理責任者となる専門家の方が、突然辞退されるということが起こりました。

ご縁のあった大学教授に紹介してもらう形で、専門家として城間が加わってくれることになり、また、私の前職からの繋がりで星野の参加も決まりました。

次に銀行に向かうのですが、銀行が融資するには沖縄県への申請書類が欲しいと言われます。そして、沖縄県からは事業所の写真が欲しいと言われます。

融資が下りなければ事業所を開設できないし、事業所の写真がなければ県の指定を受けられない……?

さらに銀行からは、私たちが経営実績のない初事業ということで3000万も貸すことができないという話になり、300〜500万くらいの規模で始めてはどうかと規模縮小の提案までなされました。 知人の経営者や税理士の協力があり、経営実績でなく専門性に着目してもらうことで融資決定にこぎつけることができました。

2つめの事件は、事業所の開設直前の出来事。

2013年5月1日の開所をめざして4月27日に指定障害福祉サービス事業者としての申請を県に提出したのですが、4月29日に突然電話がかかってきました。

どうやら荷川取は施設の管理者要件を満たしておらず、このままでは指定することができない、との内容でした。

2月末からは事業所の内装工事が始まっており、そこに2000万円近く注ぎ込んでいます。どうにかして指定を受けられるようにしなければ!との思いで必死に方法を探しました。

ギリギリのタイミングでひらめいた「サービス管理責任者と管理者を城間が兼務する」というアイデアを県担当者に提案したところ無事受理され、5月1日に無事に開所できる運びとなりました。

法人設立〜2013年の終わりまで

ニカさん:

これらの事件に対処しつつ、1月に法人登記を終えてからは精神科医も交えてリワークプログラムの企画構想に取り組んでいました。

2013年はとにかくノートにメモをたくさん書いていて、書き込むたびに解像度が上がっていました。当時のノートを見てみると、完成時の事業所もほぼイメージ通りのものが描かれています。 事務所が工事中の時期から、仲間たちとカフェに集まってランチミーティングしながら話し合っていましたね。

(創業時の社員、社外講師など関係者が集ってのランチミーティング時に)

5月1日の本オープンまでに事業所の内装工事が終わると、見学受付も開始しました。

利用希望者の方の多くは、実際に事業所を見てみないとという方も多かった。というのも、当時のうつ病や精神疾患を扱うケア施設のイメージは決して良いものではなかったから。

また、この時は専門家の方の見学者も多かったですね。

5月の事業所のオープン後、少しずつ契約者が増えてきましたが、BowLの利用対象でない方々の問い合わせも多く来るようになりました。うつ病ではないという方や、復職・再就職をめざすというより居場所探しを一番のニーズとされている方などです。 通所実績に応じて報酬が支払われる障害福祉サービス事業所としては、契約者数が増えることは経営上重要です。

利用対象でない方々を受け入れることは経営上の安定に繋がるものではありますが、BowLとしてのあり方を大事にするため、そういった方はお断りするということもしていました。

経営が立ち行かなくなるかもしれない、ということも当然頭をよぎりましたが、なにより信念をつらぬくことが大事だと仲間と共に決意したのです。そうすると7月〜8月にかけて1人、2人と契約者が増え、9月には10名を超えていました。

報酬は2ヶ月遅れで入ってくるため、BowLの経営が落ち着いてきたのが年明け頃だったと思います。

マッキー:

創業間もない2013年から、BowL主催でストレスやうつ病について理解を深めるためのセミナーや懇談会を開催していました。一般の方を対象としたものや、うつ病当事者の方、ご家族の方、企業の人事保健担当者・マネージャーを対象としたものまで形もさまざまでしたね。

この頃の僕はチラシのデザインもやっていて、何度もニカさんからリテイクのフィードバックをもらっていたなぁ。本当にソーシャルベンチャーやってるなぁ、という感じでしたね。

2014年、BowLが始めた新事業とは?

―2014年はそこからどんな年になったのでしょうか?

マッキー:

2014年は、3月1日に沖縄県から就労移行支援事業の指定を受け、より復職・再就職支援に踏み込んだサービスが提供できるようになり、ジョブトレーニング(職場実習)という独自サービスを展開しはじめましたね。

職業リハビリテーションであるリワーク支援は、BowL内のプログラムだけで完結できません。また、社会復帰するとなった場合、居心地の良いBowLに慣れすぎてしまってもいけません。そこで、BowLと関係のある複数の企業に了承を得て、BowLの外に出て行う就労支援を展開し始めました。また、実際に働いている方……それも誰もが知っているような経営者ではなく、普通に働いている人をゲストに招いたBowLキャリア塾という取り組みもスタートしましたね。

順風満帆に見える人だって、実は様々な困難と向き合いながら仕事しているという事実を、研修生に対して等身大の言葉で語っていただく、実にBowLらしい取り組みです。 沖縄のアイスクリームブランドブルーシールの水田社長(当時)に登壇いただいたことも印象に残っています。

ニカさん:

BowLに来る多くの方が、「仕事が辛い」と感じて心が折れている。 その、「仕事は辛いものである」という考え方を、実際に働いている方々に話してもらうことでパラダイム転換しようと試みていましたね。

マッキー:

また、2014年はclubBという事業が新しくスタートしました。これは創業当初の事業計画書にも書かれていた取り組みですね。

https://nikadoriyoshiki.ti-da.net/e6506512.html

https://nikadoriyoshiki.ti-da.net/e6516880.html

既に働いている方や、復職・再就職された方を対象とした認知行動療法プログラムで、今でいう就労定着支援に当たるサービスです。

―当時のニカさんのブログ記事を拝見してみると、「下流から上流へ」という表現がありますね。メンタル不調になってしまった方へのサポートから、そもそもメンタル不調へ陥らない組織、社会づくりというのは今のBowLにも通じている部分だと感じます。

ニカさん:

本来やりたいところですからね。「下流から上流へ」というのは。 そう思うと、今はもうこの上流の事業も手掛けるようになっています。

club Bは企業におけるうつ予防・再発防止事業として始まりました。 このclub Bから、企業官公庁向けの従業員支援プログラム(EAP)事業bowl +(ボウルプラス)に発展し、そして2020年の一般社団法人ポリネ設立へと流れが繋がっています。

マッキー:

既にメンタル不調に陥ってしまった方のサポートを下流とするなら、そもそもメンタル不調に陥らない環境づくりである上流に向かうにつれて、福祉サービスの枠組みで収まらない取り組みになります。

当時からメンタルヘルスの予防的取り組みに対して公的支援や補助事業はほぼ皆無であったため、これを実現するには福祉外事業の領域で、B to Bのサービスとして企業に費用負担してもらう必要が出てきます。 いかに研修生の仕事復帰後に必要となる再発防止や予防支援事業を創出し、それを経営的にも成立するかを日々考えていました。

2015年以降になると、自治体や企業からの研修依頼も増えてくるので、本当に今に繋がるBowLの土台づくりの時期だな、と感じます。

創業当時の組織文化について

―2013〜2014年当時の組織づくりのスタイルや文化はどのようなものでしたか?

ニカさん:

この頃の組織づくりのスタイルは、『ティール組織』(英治出版)で言うところのアンバー※に近い形態だった。

※安定した組織づくりを行うための明確な階層構造、命令と統制によるリーダーシップ、秩序を生み出すためのルールとプロセスといった特徴を有する組織。レッド組織に見られる短期的視点から予測と計画を持つ長期的視点の獲得や、明確なルールと規定による属人的な権力の行使からの脱却といったブレイクスルーが見られる。

自分が独立するまでは外資系生命保険会社でオレンジ※的なスタイルでやってきていて、BowLという新しい組織の形を整えるためにまずアンバー的な組織づくりに取り組んでいたように思います。

※アンバー組織の限界を克服するために現れてきた組織形態。人々は世界を同じ事象の繰り返しではなく動的なものと捉え、既存のルールや秩序、枠組みに疑問を呈し、新たな発見や改善をめざすようになる。組織内では変化と革新が奨励され、競争優位の獲得・生産性の向上をめざす数値管理や実力主義が取り入れられるようになる。依然としてピラミッド的な階層構造は残されるものの、その役割は固定的なものではなく、実力に基づいての昇進への道が開かれる。

朝からミーティングをガッツリやり、社員に対しては細かくフィードバックもしていました。

マッキー:

当時、20代〜30代前半くらいまでの社員が多く、まだまだ未熟だった。だからニカさんは指導・育成のような関わり方がどうしても多かったように思います。

ニカさん:

当時の私はオレンジ的な働き方・組織づくりもやり尽くしていて、同時にマネージャーとしてトップダウンとボトムアップ、双方に取り組んできた経験もありました。

だから社員の話を聞こうというスタンスも持ちつつ、推進力を出していたように思いますね。

マッキー:

その頃もただ厳しい、辛いというわけではなくて、毎月一回の飲み会をサタデー・ランチという名前でやっていたのですが、これが楽しかったですね。毎月、研修生の皆さんとBowLの社員が一緒になって美味しいものを食べに行けるぞ、という機会でした。

このサタデー・ランチも、もとを辿れば研修生の皆さんの通所率を上げたい、開所できる日数をフルで開けたいという考えから始まったものです。

でも、土曜日にどうやったら来てもらえるだろう?と考えた時に、「だったら楽しいことをやろうよ」となって。みんなで食事を囲んで対話する機会になっていました。

ここでもニカさんが「周りを見てごらん」と僕に言うわけです。 26歳の僕は、自分が真っ先に食事を取りに行っていて、場をホールドする役割や食事を取りに行きやすくする空気感を作るといった、スタッフとしての役割の理解が乏しかった。

ファシリテーションや場づくりについて学んだことはなかったけど、ニカさんの視点からのフィードバックを受けながら、実地で学んでいたように思います。

ニカさん:

当時はスタッフと朝ミーティングをがっつりやって、終えたら研修生へのリワークプログラム提供。そしてお昼ご飯も一緒に食べて過ごし、そこから再び午後のリワークプログラムを終えると夕方の5時となっている。

支援するというより研修生とずっと対話しているような、そんな過ごし方をしていましたね。 だから、この頃の1期生、2期生の研修生とは距離感がとても近く、関係性も強いです。プログラムを修了して復職、再就職してからも何度も足を運んでくれたり。 BowLの原点であり、起点だなと思います。

2013年の10月頃に、現在はリワーク支援のコアを担ってくれている大田真央香が、大学生インターンとしてジョインしてくれました。

―創業当時は社員同士の関係性や社会人経験の差、さらにはベンチャーとして売上を立てないといけないということが同時進行で起こっていて、まずはニカさんの強いリーダーシップや推進力が必要な局面も多かったように思います。そこから、何か変わる出来事はあったのでしょうか?

ニカさん:

5月のオープンから2ヶ月ほど経った7月のある日。スタッフ一人ひとりの仕事ぶりを見ながら、研修生の面談や個別支援計画の作成も全員でやったほうが良いんじゃないかと考えて、ミーティングで話しました。

マッキー:

この提案、当初は星野さんも僕も困惑していました。当時、城間さん以外の社員はリワークプログラムの運営に注力していたり、僕は総務経理などの仕事に取り組んでいたんです。

ニカさん:

当初はサビ管の城間が支援の中心となり、一人ひとりの研修生への面談や個別支援計画の作成、それに基づいたスタッフへの指示などをやっており、他の社員もリワークプログラム運営や総務経理などの仕事も一人ひとりに任せて、分担されている状態でした。

ただ、この進め方では創業当初の少ないメンバーの状態でもそれぞれの仕事の進捗が見えなくなってしまったり、支援の全体像や繋がりもわからず、情報が遮られている状態でした。 また、星野やマッキーも支援者として知識、技術を高めるため産業カウンセリングを学んでいました。 なら、面談も個別支援計画の作成も、チームで分担してやっていこうよと。

マッキー:

ただ、いきなりすべてを任せられたわけではなく、初めのうちはニカさんや城間さんと2名体制で面談をして、BowL流の面談のあり方・やり方を明確にできて……と少しずつ1人で面談を受け持つ準備をしていきました。 そして、1ヶ月後ぐらいには一人立ちして研修生の皆さんの面談を受け持つようになり、四苦八苦しながらチャレンジしていましたね。これが、現在の僕の支援の起点です。

この出来事から、それぞれが個別支援計画作成や個別面談を行うようになり、城間さんは支援全体を把握して助言するという体制になっていきましたね。 責任者に業務や責任を一極集中させた旧来的な福祉の組織体制から、メンバー全員で責任を分担し、自律分散型の組織体制にシフトしたきっかけです。

ヒアリングシートや個別支援計画書についても、民間企業出身の僕からするとより書きやすい形式にできることも見えたので、フォーマットの必要な要素は押さえつつ改変するなどの提案もしていました。 福祉の仕事に外の業務経験をプラスするなどして、より福祉施設からBowLになっていったところかもしれないですね。 2014年3月にはBowLとして初めての一泊研修も実施していますね。

―ルールブック(就業規則)づくりや一時金(ボーナス)の支給、No残業デーなどに関する記述も当時のニカさんのブログの中で伺えました。この頃から、社員が健康的に働ける職場づくりを体現しようとされていたのですね。

業務の中で特に意識していたことは?

―当時の仕事に取り組む際、ニカさんが意識していたことは何でしょうか?ここまでの話を伺うと、社員に対しても研修生の皆さんに対しても「観る」ことを意識されているように感じました。

マッキー:

何を観ればいい?となった時、ニカさんの答えは「場を雰囲気を観る」だった。場を観る時のポイントでよく話されるのが、「いつも観なきゃいけない。いつも観ているからこそ、違いに気づける」というものだね。

ニカさん:

生命保険会社の頃から「観る」ことは心がけていましたね。 また、この頃から営業そのものではなく、人を育てることにやりがいを感じていました。 当時のことを振り返ると、自分は推進力を発揮していたと話しましたが、社員のみんなは着いてくるのが精一杯だったかもしれません。

マッキー:

毎日、ミーティングもやってましたからね。売上の話から支援の話に至るまで何でも。

ニカさん:

マッキーにはよくフィードバックをしていたかな。 マッキーと一緒にやろうと感じたポイントは、スピード感。 理解が早くて、納得するまで動けないというわけではなく、言われたら「はい!」と動いていた。 コアメンバーとしての要素がなければ、そんなに力を入れてコミュニケーションを取ることもないです。

人を見極めてコミュニケーションを取らなければ、本人のキャパオーバーになってしまいますから。

―創業したばかりのベンチャー企業にとっては、そのスピード感こそが求められる要素だったのではないかと感じます。

マッキー:

確かに、ニカさんのフィードバックやリクエストに関して打ち返すことはできていたのかな。とはいえ、納得感がないとニカさんが言わんとするところを体現することは難しくて。当時言われていたことが、最近になって腹の底から納得できるということもありますね。

ニカさん:

2014年の終わり頃には社員は7名ほどに増えていて、この頃になると組織として安定してきましたね。

それぞれの強み弱みを補いあい、フォローしあう体制ができつつありました。 ここから2015年に首里に事業所を開設し、さらに人が増えてくると、また状況が変わっていきますが。

―研修生の皆さんとの関係の中では、「観る」はどのように活かされていたのでしょうか?

ニカさん:

ドクターたちがBowLに見学にきた時があったのですが、「うつ病ってどう思います?」と専門家であるはずの彼らが尋ねてくるんです。

人って、大体習慣で生きてるじゃないですか。 だから、じっと観察しているとその人の行動の傾向やパターン、それに至る背景にも考えが及び、観えるようになってくる。 私たちは日々、プログラムの中などで研修生の皆さんに向き合って一人ひとりの症状を観察して、彼らに何が必要なのかを考えることができました。

マッキー:

支援の現場では、BowLへの通所を「欠席したいです」「休みたいです」と研修生が話すのをどう通所に繋げていくか?についてニカさんからよく言われましたね。

ニカさん:

BowLに通わずに家にいることは「後退に繋がるんじゃないか?」と考えていました。 もちろん無理強いや強要はできませんが、社会復帰をめざすということを考えると、家にいるという選択は社会との接点を減らすことや、他者とのコミュニケーションの機会の損失に繋がります。

思い悩んでぐるぐる考えてしまうこともあるかもしれないけど、人といる場でそれを出した方がいいんじゃないか?自分の回復のためにどう切り替えてもらうか? この考え方を社員と徹底的に対話し、共有していましたね。

―研修生の皆さんとの関わりを伺うと、従来のケアする側・される側といった関係性とは違ったあり方を体現しようという姿勢が感じられました。この辺りは、どのような想いがあったのでしょうか?

ニカさん:

やはり、私の友人の存在が大きいです。 起業のきっかけとなった私の友人は優秀な男でしたが、うつ病になり、病院に通って支援を受けるようになりました。そのことに寂しさを感じたんですね。彼が本来、持っているはずの素晴らしさを蔑ろにせず、活かすことができたなら、と。 BowLを立ち上げてからは、学校の先生が心を壊してしまい、私たちのもとを訪れる様子も見てきました。聖職者と言われ、子どもを教え導く立場にあるはずの人たちがです。

私は、そうした方々をうつ病患者ではなく一人の人として受け入れようと思いました。 BowLは支援者としてまだまだ発展途上で、足りない存在だからこそ、目の前の研修生を一人の人として知っていき、それぞれの良さを活かしていこう、ポテンシャルを開かせようと考えていました。

こうした背景もあり、ある時からBowLが行うサタデー・ランチやクリスマスパーティなどのイベントは、研修生主体で取り組んでもらうようになりました。自分たちにできないことも、研修生たちにはできるんです。

役割を任され、それを担うことは人の可能性を開かせ、コミュニケーションを円滑にし、希望を持つことに繋がります。それを通じて、自信を持って職場へ復帰してほしいと願っています。 これもやはりBowLの原点ですね。

マッキー:

うつ病について理解を深めていくと、これは内的な問題であると同時に、当事者の職場や家族との関係の問題でもあることがわかってきます。

メンタルヘルスを考え抜くと、つまるところ人材育成と組織開発といったテーマに行き着くんですね。

ニカさん:

保険会社の時代から、私は営業ではなく人を育てることにやりがいを感じていました。 マネージャーとしてはトップダウンの限界を感じ、ボトムアップで一人ひとりの能力を活かす方が全然良いじゃないかと感じて、実際に取り組むなどもしてきました。

BowLの事業は言わば、私がビジネス現場で学び経験した人材育成の視点を、医療・福祉領域の中に持ち込んで実施しようというものです。そして、下流から上流に向かうにつれて組織開発もBowLの事業に含まれ、club B、bowl+、ポリネへと形を変えつつも取り組むようになりました。

マッキー:

ここまでくると、いかに(研修生それぞれの主体性に委ねて)私たちがやらないか、という「何もしない支援」といったことも考えるようになりましたね。

専門職の方からは「何もしないって、私たちの仕事がなくなるの?」みたいな声も出たりしましたが。

ニカさん:

表でやらない代わりに、裏でやってることも多いんだけどね。

―ありがとうございます。最後に、2013〜2014年という創業期についてここまで振り返ってきましたが、この時間を振り返って改めてどんなことを感じられましたか?

マッキー:

今の土台はこの頃、作られたんだな、と思います。 それから、以前の自分だったら過去を振り返った時、足りなかったことや至らなかったところを見てたかも。でも、今振り返ってみると、あったことに目が向いてる感じですね。

そして、昔はニカさんが一人で、エネルギーを強く出してたけれど、今はみんながこれから行く先を見据えて一人ひとりがエネルギーを出してる感じがします。 ニカさん自身もリーダーからエルダーに変わったからかな。

ニカさん:

土台もそうだけど、源流、かな。源流を一生懸命、掘って流そうとしていた。 源流って、元は小さな湧水じゃないですか。それが時間と共に大きな川になる。

今では400名近くの研修生がBowLから巣立っていった訳だけど、この頃の話はその源流だな、と。 一生懸命、土を掘って耕して、ようやく小さな水が湧いた。

そんな話を、創業期の仲間や今のメンバーにも聞いてほしいですね。